作者简介:张鹏峰,上海交通大学安泰经管学院博士研究生;顾海英,上海交通大学安泰经管学院经济学系教授、博士生导师

文献来源:《农业技术经济》2025年第1期

摘要:与务工相比,农业生产具有较强的农业风险属性,直接导致务农收入不稳定,农业保险能有效缓解农业收入的剧烈波动,改变农户对农业收入的预期。基于“均值—方差效用模型”,本文从理论层面分析了农业保险背景下农户的就业选择。理论分析结果表明,政策性农业保险降低了农业收入的波动程度,农户会调整务农与务工之间的劳动时间分配比例,增加种植规模,减少务工时间。论文采用2020年中国乡村振兴综合调查(CRRS)数据,实证分析了农业保险对农户就业选择的影响。研究表明,农业保险导致农户农业种植面积和务农时间显著增加,务农收入提高;农业保险还导致农户家庭成员务工比例下降,务工时间和务工收入显著减少。本文为农业保险对农户就业选择的影响提供了理论支持和经验证据,也为以政策性农业保险为代表的支农惠农措施提供了政策启示。

关键词:农业保险;就业选择;均值—方差效用模型

农业生产会受到降水量、气温等因素的影响,频发的自然灾害会给农户生产带来损失。2021年,全国农业受灾面积高达1174万公顷,自然灾害严重制约了农业的发展。相比于规模经营,占中国农业经营主体98%的小农户应对农业风险的能力更弱,受到农业风险的负面影响更大,导致务农收入的剧烈波动。农业风险除了会影响农业产出外,还会影响农户的就业选择。农业收入风险会导致农户更倾向于非农就业,非农工作时间显著增加,尤其是经历过农业收入剧烈波动的农户的非农就业倾向更强。

为了提高农业抗风险能力,切实保障农户利益,2004年中央“一号文件”提出要建立完善的政策性农业保险保障体系。2007年农业保险保费补贴被纳入中央财政的预算科目,并在部分省市开始农业保险试点工作(庹国柱,2013),随后在全国推行。多年来中国农业保险发展迅猛,2022年农业保险保费规模高达1192亿元,共为1.67亿户次农户提供了5.46万亿元的风险保障。2023年6月《全国现代设施农业建设规划(2023—2030年)》再次强调要创新农村金融服务,不断完善已有农业保险政策体系,鼓励地方探索完善农业保险产品体系。

农业保险分散了农业风险并缓解由此引致的农业产出损失,保护农户利益免受各种自然灾害的冲击。现有农业保险的收入补偿效应满足了大多数农户的风险分散预期,固化了农户的农业生产行为。可以合理推测,随着农业保险保障水平不断提高,农业保险固化农业生产行为的效应将更加明显。为规避农业风险所引致的收入波动,部分农户从农业部门转入非农部门就业。在农业保险背景下,农业收入波动程度大幅下降,非农就业的吸引力相对减弱,农户有可能重新做出就业选择。已有研究主要关注如何提高农业保险参保率与农业保险对农户生产投入的影响等问题,较少关注农业保险对农户就业选择的影响。鉴于此,本文通过构建理论模型和实证分析,研究农业保险背景下农户的就业选择。本文试图回答以下问题:相对于未参加农业保险的农户,参保农户是更倾向于务工还是务农?本文可能的创新之处在于基于“均值—方差效用模型”,构建了一个综合性理论模型,将务农和务工收入纳入了统一的度量框架,并考虑了农业收入波动的具体影响。

与其他行业相比,农业天然具有更高的风险,自然灾害会造成农户务农收入的剧烈波动(Cai等,2016),大量农户选择通过非农就业促进收入增长。并且随着中国劳动力市场的持续发展,农村劳动力非农就业比例会持续走高,经过长期的农村劳动力迁移,农村劳动力非农就业比例从1978年的7.6%上升至2020年的41.3%。研究发现,农村劳动力向非农部门迁移会对农业生产效率产生负向影响,还会导致农业劳动力短缺,甚至最终影响到农业可持续发展和粮食安全。但是不能忽视劳动力转移对农户家庭收入的促进效应,解决农业劳动力“弱质化”、促进劳动力回流的根本途径在于稳定农业生产收入,缩小农业部门与非农部门的收入差异。

政策性农业保险是一项惠农支农政策,能够有效转移和分散农业风险、提高农户抗风险能力。有学者发现农业保险具有显著的增收效应,并且提供保费补贴有利于提高保障水平。Cornaggia的研究表明农业保险还能有效提高农业生产率。相对于非农就业的农户而言,以农业收入为家庭主要收入来源的贫困农户受自然灾害的负面影响更严重,并且农业风险是农户因灾致贫的根本原因之一。研究表明,高保障水平的农业保险显著提升了灾后贫困农户的可支配收入,有助于避免农户因灾致贫、返贫。

在农业保险背景下,非农收入相对于农业收入的优势地位会减弱,农户的非农就业意愿会更弱。参与农业保险会促使农户通过转入农地来扩大农地规模,并且对农业收入占家庭收入比例越高、农地规模越大的农户而言,农业保险对农地转入的促进作用更明显。国外也有研究发现农业保险保费补贴能有效促进农户扩大种植面积,主要是因为农业保险为农业收入提供了有力保障,减小农户因灾受损的可能性。

总体而言,农业保险降低了农业收入的波动程度,稳定了农户的收入预期,农业收入相对于务工收入的弱势地位得到改善。在无保险保障时,种植面积越大意味着面临更大的农业风险;在农业收入得到保障后,农户愿意扩大种植面积来追求更高的农业收入,即农业保险会增强农户的务农倾向,促进农户加大务农劳动时间分配,而务工的倾向会受到抑制。已有文献创新性地关注农业保险对农户非农就业意愿的影响,但使用主观指标来度量农户的就业意愿(刘素春等,2022),缺乏对农户就业选择的客观度量,并且中国存在大量兼业农户,就业意愿难以等同于就业选择,实际情况可能是农户同时参与农业生产和非农工作。本文使用务农(务工)收入、劳动时间分配等多维度指标力求客观全面地刻画农户的就业选择,多方面探究农业保险决策对农户就业选择的实际影响。现有研究表明农业保险显著促进农户经营性净收入提高,但没有详细区分收入来源,就本文而言即区分收入源于务农还是务工,本文使用微观调查数据实证探究了农业保险决策对务农(务工)收入的影响。此外,为了实现农户家庭效用最大化,农户倾向于将有限的家庭劳动时间分配于更有利的工作,劳动时间分配能有效反映农户的就业倾向,本文同样使用务农(务工)时间度量农户的就业选择。

有关农业保险决策的文献指出由于保费支出较少,农业保险消费者近似于风险中性,然而已有研究表明发展中国家农户通常面临着流动性约束,农户倾向于做出风险更低的选择,农业保险存在的是否会出险获赔的不确定性会抑制农户的参保意愿。鉴于此,本文补充了有关农户风险厌恶的假设,这更符合中国农户的实际情况。目前国外关注农业保险的文献的研究对象大多是欧美国家的农场主,外国研究者倾向于把农户的保险选择视作一次独立的投资决策,与农户的收入无关,或仅与农户的农业收入相关。然而,这与中国的实际情况存在较大出入。中国农户的保险选择通常会受到农业保险保费补贴的影响,农业收入水平也会影响农户的保险决策。并且农户就业选择不是一个绝对的选择,中国存在大量的兼业农户,所以农户就业选择本质上是农户劳动时间在务农和务工之间的分配,最终追求农户收入最大化。中国的农户正在逐渐分化为非农户、兼业农户和纯农户,并且兼业农户务农收入占家庭总收入的比例差异较大,农户分化会影响农户的投保行为,具体而言,纯农户和务农收入在总收入中所占比例较大的兼业农户更希望获得高保障水平的农业保险,而对农业收入依赖程度较低的其他兼业农户的农业风险保障要求更弱。总之,中国农户的农业保险选择不是独立的投资决策,会受到务农收入、务农收入在总收入中的比例的影响,有必要在农户期望效用模型中同时考虑务农收入和务工收入的影响。已有关注农业保险对种植规模的影响的文献没有把农户种植面积和农户的就业意愿纳入同一个框架来综合分析,更鲜有研究关注农业保险对农户就业选择的影响。本文对此做出以下改进,使用一个综合框架度量农业保险对农户就业选择的影响,关注农业保险导致的农户劳动时间的重新分配,详情见本文理论分析部分。

参考Yu等的研究,本节基于“均值—方差效用模型”,从理论层面分析农业保险对农户就业选择的影响。首先分别计算未购买农业保险和购买农业保险情形下,种植单位面积农作物的农业生产收入的期望和方差。假设农作物的农业收入为R,且R∈[0,Rmax],f(R)为R的概率密度函数,则未购买农业保险情形下种植单位面积农作物的农业生产收入的期望和方差分别为:

其中,将种植单位面积农作物的农业生产收入的期望记为

当农户购买农业保险后,种植单位面积农作物的农业生产收入表达式为:

其中,δ为农业保险免赔系数,p为精算公平费率(Actuarially Fair Premium, AFP),C指完全成本保险的保险金额。根据(3)式,本文计算了购买农业保险情形下种植单位面积农作物的农业生产收入的期望:

在保险费率为精算公平费率的假设前提下,可以得到:

化简后为:

此时,基于精算公平费率,可以得出

同理可以计算得到购买农业保险时种植单位面积农作物农业生产收入的方差:

通过运算发现,购买农业保险后农户种植单位面积农作物的农业生产收入方差显著减小,即DRI<DRNI。

在购买农业保险的背景下,农户家庭扣除农业保险购买成本和其他农业生产成本的纯收入函数(包括务农收入和务工收入)为:

其中,Aj代表第j种作物的种植面积,Ej代表第j种作物的单位面积成本,Pj代表实际保险费率,ω0是农户从事非农就业的工资率,T为农户家庭总劳动时间,γj是农户种植单位面积作物j所需的劳动时间。

借鉴已有文献度量农户收入效用的方法(Shen等,2013;肖宇谷等,2020),本文使用“均值—方差效用模型”来度量农户收入的效用:

其中,ρ代表农户的风险厌恶系数,默认其大于0。参考Yu等(2017)的做法,本文假设不同农作物的收入及务工收入各不相关,且务工收入的方差为零,则农户收入的方差等于各农作物收入的方差之和:

其中,DRj为第j种作物收入的方差。将(8)式、(10)式代入(9)式,可计算出在购买农业保险的前提下农户家庭的效用为:

其中,DRI,j为第j种作作物投保后收入的方差。随后,对(11)式求一阶导数并令其等于0*:

解得:

同理可求得当农户未购买保险时作物j的最优种植规模:

其中,DRNI,j为未投保时第j种作物的单位面积农业生产收入方差。上文已证明,购买农业保险可导致农作物生产收入方差减小。对比(13)式、(14)式,发现(13)式的分母更小。由于中国实行政策性农业保险,各级政府补贴农业保险的力度较大,本文发现(13)式中存在

假说1:农业保险会增强农户务农倾向,具体表现为农户扩大农业种植面积,务农时间增加,最终务农收入增加。

假说2:农户保险会减弱农户务工倾向,具体表现为农户减少务工时间,最终务工收入下降。

根据前文的理论分析,农户的农业保险消费决策会影响农户的就业倾向。此外,本文进一步构建了计量模型来验证假说的可信度。模型设定如下:

其中,yi是农户就业选择的代理变量,β0,β1和γ均是待估参数,insurancei是农户农业保险消费决策。Xi代表其他控制变量,具体包括户主层面、农户层面以及村庄层面三类变量,ε是随机扰动项。

本文所使用的数据来源于由中国社会科学院农村发展研究所在2020年8—9月份开展的中国乡村振兴综合调查(China Rural Revitalization Survey, CRRS)。该调查综合考虑了中国东部、西部、中部及东北地区的区位条件、经济发展水平、农村农业发展情况等因素,随机选择了10个省份,具体包括广东省、浙江省、山东省、安徽省、河南省、黑龙江省、贵州省、四川省、陕西省和宁夏回族自治区。在省内根据县级地区人均GDP采取等距随机抽样方法,随机抽取调查的县级地区,抽取的县尽可能遍布整个省份;在县内采取同样的方法抽取要调查的乡(镇)或村;最后根据村委会的居民名册随机抽取农户开展调查。调查数据共覆盖了全国50个县(市)、156个乡(镇)、300个村庄。调查内容包括农户家庭成员个人情况、土地经营状况、农业生产与收入与农户参保选择等,此外还调查了村庄层面的信息。本文对该调查数据进行了处理,剔除部分缺失数据和异常值后共获得3374个农户的调查数据。

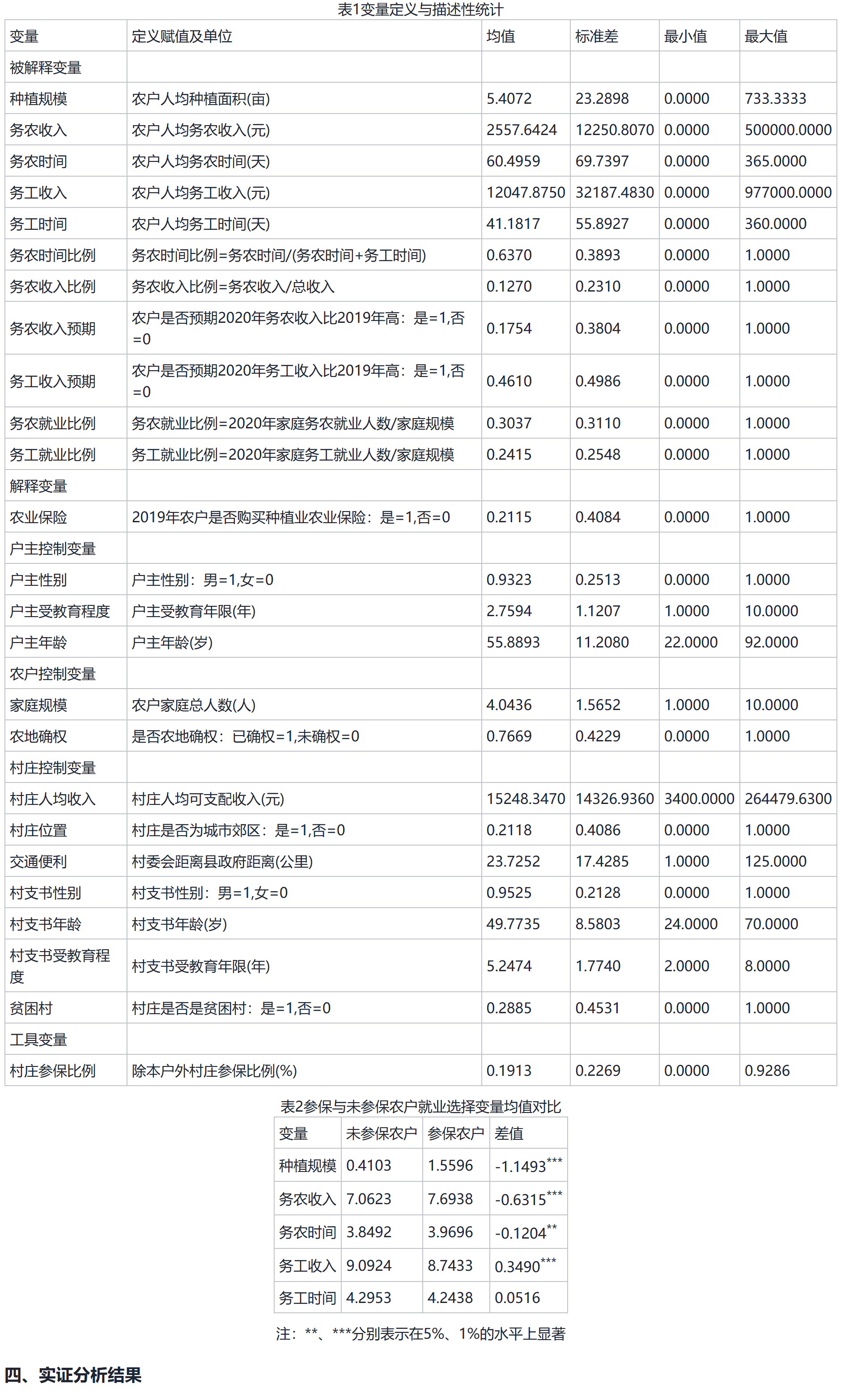

本文选择多个被解释变量度量农户的就业倾向,其中倾向务农类变量包括农户人均种植规模、农户人均务农收入、农户人均务农时间、务农时间比例、务农收入比例、务农收入预期和务农就业比例;倾向务工类变量包括农户人均务工收入、农户人均务工时间、务工收入预期和务工就业比例。由于被解释变量数值较大,故在模型中均进行了对数处理。表2展示了参保组和未参保组农户的就业倾向对比结果,结果表明参保组务农就业倾向更明显,即农业种植规模更大、务农收入更高、务农时间更长;务工就业倾向相对较弱,即参保组务工收入相对更低,务工时间投入相对更短。

与毛慧等(2022)的做法相同,本文选择农户在2019年是否参加农业保险作为核心解释变量,若农户在2019年参保则该变量取值为1,否则取值为0。

大量研究文献表明户主人口学特征与农户家庭特征会影响农户的参保决策和就业选择(刘素春等2022;Cai等,2016),所以本文在控制变量中加入了户主性别、受教育程度与年龄,同时控制了农户家庭规模和农户是否完成农地确权。此外,村庄地理位置和经济发展情况会对农户就业选择产生重要影响,所以本文同样加入了村庄人均收入、地理位置、交通便利等多个村级控制变量。本文使用的变量的定义及其描述性统计如表1所示。

本部分实证检验了农户农业保险消费决策对农户就业选择的影响。首先,使用模型(15)进行基础分析,进一步使用2SLS方法和Heckman两步法克服潜在的内生性问题;其次,本文还实证分析了农户的保险决策对下年度就业选择的影响;最后,探究了农业保险对不同种植规模农户就业倾向的异质性影响。

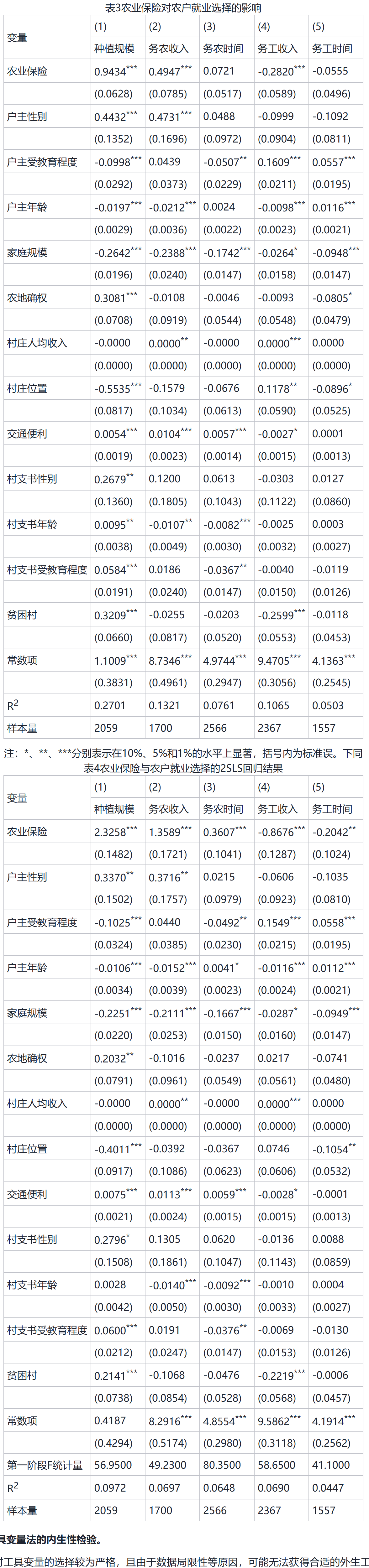

基于模型(15)的回归结果如表3所示。表3(1)(2)列的结果表明,农业保险显著促进农户扩大农业种植规模,农户务农收入增加。这可能是因为农业保险大幅减小了农业生产收入的风险,增强小农生产对自然灾害的抵抗能力,最终为农户的务农收入提供风险保障。上文的理论分析也表明,农业保险会提高务农对于务工的相对吸引力,具体表现为农户增强对农业收入的依赖,通过扩大农业生产规模来扩大农业收入来源。本文模型还包括一系列的控制变量,如户主性别、受教育程度及年龄显著影响农户的种植规模,在中国农村,户主通常是家庭的决策者,能够对家庭的就业倾向施加重要影响。此外,完成农地确权的农户更愿意从事农业生产,农地确权作为一种正式制度,为农户的地权稳定性预期提供保证,最终促进农户规模经营(郑淋议等,2023)。为了尽量避免遗漏变量,本文还加入了一系列村庄层面的控制变量。值得强调的是贫困村的农户更倾向于扩大农地经营规模,可能是因为这些地区非农产业发展水平有待提高,非农就业机会较少,务农收入是农户的主要收入来源。第4列的结果表明,农业保险显著抑制了农户的务工收入,农户总收入中源于务工的收入减少,即向农户提供农业保险显著抑制了农户的务工倾向。但农业保险对农户务农时间及务工时间的影响不显著。实证结果表明农业保险显著增强了农户的农业就业倾向,减弱了农户的务工倾向,假说1和假说2得到验证。

与大量使用截面数据研究农业保险相关问题的文献相似,本文构建的基准模型存在内生性问题。内生性问题主要源于农业保险和农户就业倾向之间潜在存在的双向因果关系:一方面,农业保险分散了农业风险,为农户农业收入提供保障,最终增强了农户的务农倾向;另一方面,农户已有的就业倾向同样会影响农户的农业保险参保决策,如原本更重视农业收入、更倾向务农的农户会更乐于参保,而对于原本不以农业收入为重要收入来源的农户家庭而言,农业保险可能无足轻重,并且对于完全不务农的农户就更无所谓农业保险参保决策。内生性问题可能会导致估计结果存在偏误,参考毛慧等(2022)克服内生性问题的方法,本文使用2SLS模型修正模型(15)的回归结果。本文选择村庄参保比例作为农户参保决策的工具变量,首先,农户的农保决策会受到外部宣传的影响。村庄参保比例能反应村庄及上级政府推广农业保险的力度,地方政府越重视农业保险,就越会通过加大宣传力度、提高保费补贴比例等方式促进村庄参保比例提高,而处于重视农保、推广农保、补贴农保氛围中的农户,更倾向于参保。其次,农户行为会表现出“同群效应”(石志恒等,2022),农户的农业保险决策会受到同村邻居或朋友的参保、理赔经历的影响(Cai等,2020),并且农户受到同伴影响主要是因为在交往中获得了保险相关的金融知识(Cai等,2015),而在参保率较高的村庄,农户更容易接触到有参保、理赔经历的农户,也更容易学习到保险相关的金融知识,则其参保的可能性更高。但是村庄参保比例是村庄及上级政府宣传农保、补贴农保保费等多种措施综合作用的结果,体现的是该地区对农保的重视程度,集体的参保率并不能直接影响单独某个农户家庭的就业决策,即同村庄内有多少其他农户参与农业保险并不会直接影响某个农户本年度的就业决策,并且本文在度量某个农户相应的村庄参保比例时剔除了该农户的参保决策,所以本文选取的工具变量满足相关性和外生性假定。表4展示了基于2SLS模型的实证结果。表4中第一阶段F统计量均大于10,说明不存在弱工具变量问题。在克服了内生性问题后,参保的农户仍显著提高了农业种植规模,并且务农收入和时间显著提高,但务工收入和务工时间显著下降。本文的假说再次得到了验证,农业保险的确显著提高了农户的务农倾向,抑制了农户的务工倾向。

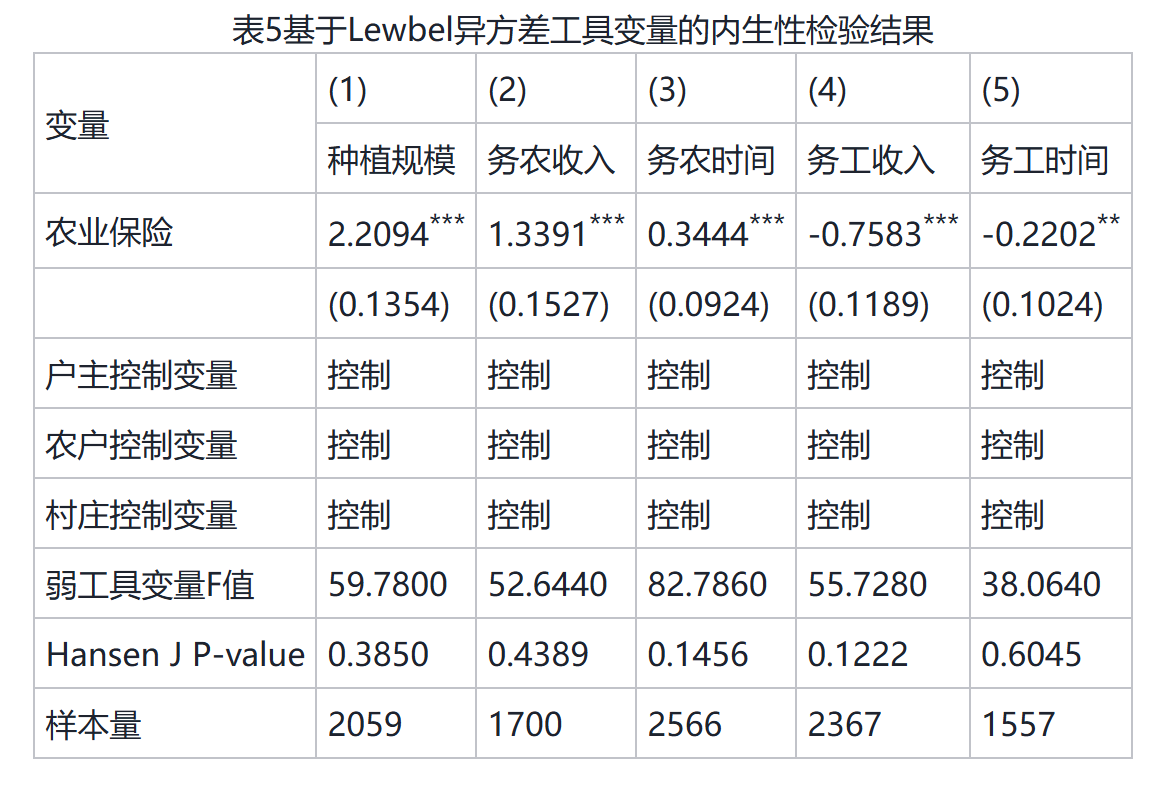

传统的工具变量法对工具变量的选择较为严格,且由于数据局限性等原因,可能无法获得合适的外生工具变量,Lewbel提出了一种构建一组工具变量的方法,有效地解决了弱工具变量或难以获得工具变量的问题。本文使用异方差工具变量法再次检验本文结论的可靠性,具体而言是首先获得内生变量(本文为变量“农业保险”)对外生变量和控制变量回归的残差,随后将一组可观测到的外生变量去中心化后与该残差相乘,构建出一组新的工具变量。使用Lewbel异方差工具变量方法的前提是第一步所获得的残差具有异方差,所以有必要进行Breusch-Pagan检验,检验结果显著拒绝了存在同方差的原假设,具体的实证结果如表5所示。与表4中使用2SLS方法的结果相比,基于Lewbel异方差工具变量法的实证结果未发生明显变化,即农业保险参保能显著激发农户的务农热情,农户愿意扩大种植规模,且愿意在农业劳动经营中投入更多的劳动时间,而农户的务工倾向受到明显抑制。此外,Kleibergen-Paap Wald rk F值显著大于10%显著性水平的临界值,即拒绝了存在弱工具变量的原假设,且由于存在一组工具变量,本文还进行了过度识别检验,Hansen J统计量的P值均大于0.1,则可认为工具变量是外生的。基于Lewbel异方差工具变量法的结论再次说明本文的结论是稳健的。

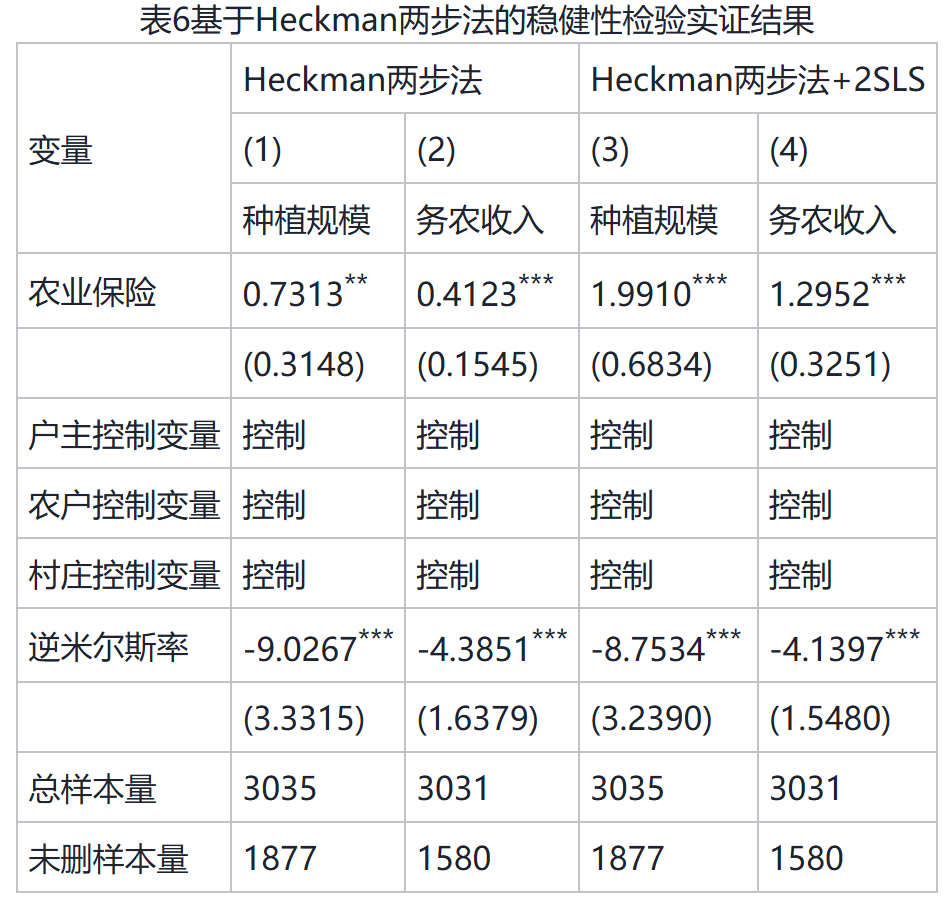

本文在基准模型和2SLS模型中,本文直接剔除被解释变量缺失的样本,直接删除的处理方式可能对回归结果产生较大的影响。实际情况中,农户考虑了不同收入的高低以及自身资源条件等多种因素,最后做出最优决策,具体表现为只务农、只务工或兼业。只务农和只务工的农户就存在被解释变量缺失的情况。然而,农户最后的就业决策不能完全等同于农户的就业倾向,如只务工的农户也存在务农的就业倾向,当外部环境或自身条件发生改变时,农户完全可能转为务工或兼业。所以,如果简单剔除存在缺失值的样本,会造成样本选择偏误。为了规避样本选择偏误影响结论的稳健性,本文参考杨汝岱等(2011)与庞瑞芝等(2022)的做法,本文采用Heckman两步法及“Heckman两步法+2SLS”,验证前文结论的稳健性(见表6)。如表6所示,(1)(2)列基于Heckman两步法,结果表明参保农户依然显著扩大了种植规模,务农收入也大幅提高。并且逆米尔斯率显著为负,表明确实存在样本选择偏误问题。“Heckman两步法+2SLS”可以同时克服选择性偏误和由双向因果导致的内生性问题,具体步骤是首先通过2SLS模型的第一阶段回归得到农户参保决策预测值,然后用农户参保决策预测值替代真实的农户参保决策,随后进行Heckman两步法。表6(3)(4)列的结果表明本文的结论依然保持稳健,即农业保险增强了农户的务农倾向。

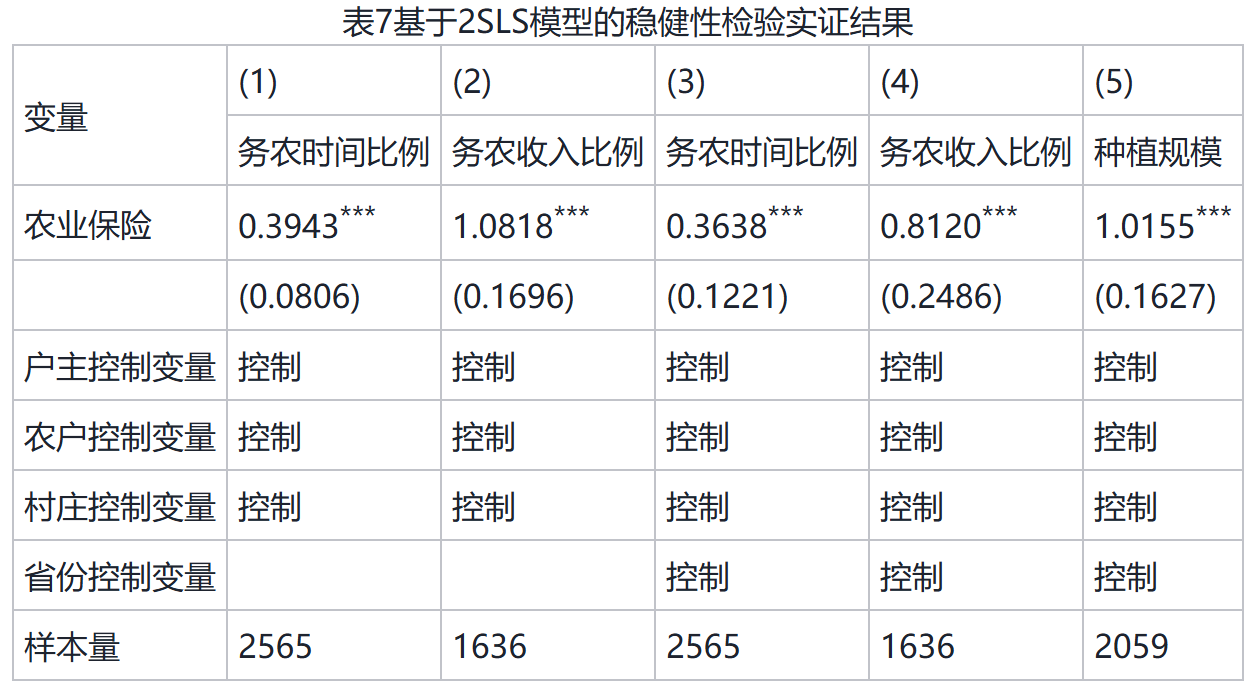

为了再次检验结论的稳健性,本文进一步选用务农时间比例和务农收入比例作为被解释变量,实证研究农业保险参保决策对农户劳动时间分配及收入来源的影响,具体结论如表7所示。(1)(2)列的结果分别表明,参保农户的务农时间比例显著提高,参保农户年总收入中务农收入比例显著增加。本文在(3)(4)列中加入了省份虚拟变量后,(1)(2)列的实证结果保持稳定。前文的假说再次得到验证,即农业保险能促进农户将更多的劳动时间分配于农业生产经营活动,且会促进农户全年家庭总收入中务农收入比例提高。此外,本文在前文表4(1)列的基础上加入了省份虚拟变量,农业保险参保决策依然显著促进农户扩大种植规模。

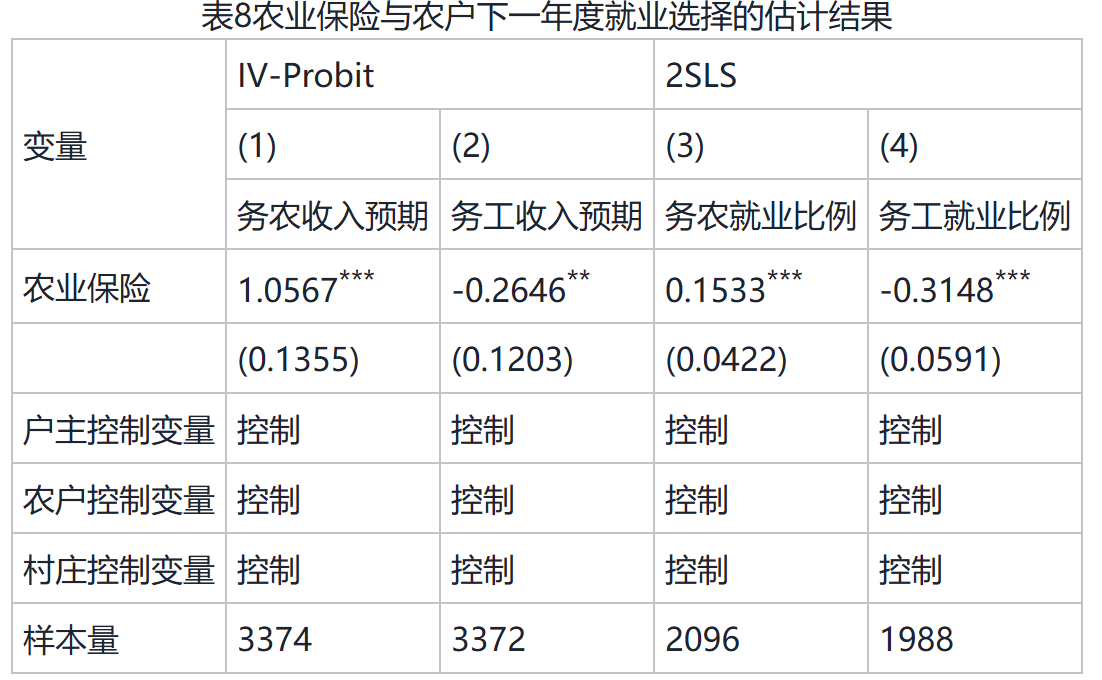

本文进一步验证了农户参保决策对农户下一年度务农、务工收入预期的影响。务农(务工)收入预期是虚拟变量,如农户预期本年的务农(务工)收入要高于上一年,则取1,反之则为0。由于被解释变量是虚拟变量,本文采用IV-Probit模型估计参保决策对农户下一年度收入预期的影响。表8的实证结果表明,上一年参保的农户有更高的务农收入提高的预期,并且这部分农户更容易产生本年度务工收入不变或下降的预期。同样,本文还验证了农户2019年参保决策对2020年就业选择的影响,结果表明上年度参保的农户显著有更高的务农就业比例,而更不愿意务工。再次验证了本文的假说,农业保险会增强农户的务农倾向,减弱农户的务工倾向。

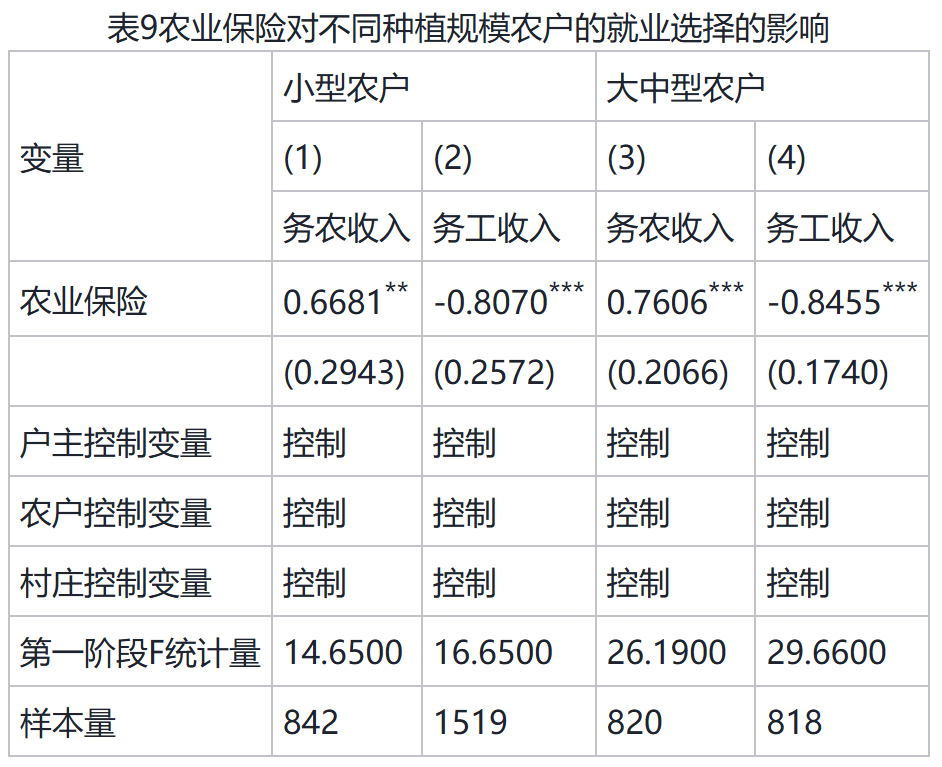

农业保险对不同种植规模的农户的影响可能存在异质性,本文根据农户种植规模是否达到10亩将农户分为小型农户和大中型农户,采用2SLS模型分别检验农业保险对不同类型农户的务农收入和务工收入的影响,并同时控制了户主、农户和村庄三个层面的控制变量,回归结果如表9所示。农业保险对两种类型的农户都存在影响,都能促进农户提高务农倾向,减弱务工倾向。但是对比两类农户的回归系数,可以发现农业保险对大中型农户的影响程度更高。并且小型农户的平均务农收入为889.34元,而大中型农户的平均务农收入为5269.44元,将农业保险对不同类型农户务农收入的变动百分比影响折合成实际收入后差异较大。相比于小型农户,大中型农户更依赖务农收入,农业收入波动会给他们带来更恶劣的影响,那么农业保险对种植大户产生更大的促进作用同样符合逻辑。2022年农村农业部发布了《关于实施新型农业经营主体提升行动的通知》,鼓励有条件的农户适度扩大经营规模,争取形成规模优势。农业保险能够通过分散农业风险、保障务农收入,促进农户扩大经营规模,逐渐形成规模优势。

政策性农业保险作为中国一项重要的支农惠农政策,为农户的农业生产提供了风险保障,稳定了农业收入预期,对提升农村人口就业质量、应对农业劳动力“弱质化”和保障粮食安全具有重要的现实意义。本文从理论分析和实证分析两方面检验了农业保险对农户就业倾向的影响。研究表明:首先,农业保险显著增强了农户的务农就业倾向,降低了农户的务工就业倾向,农业保险显著促进农户扩大农业经营面积,增加务农时间,最终增加务农收入,农业保险同时导致农户减少务工时间,最终降低务工收入。其次,相比于上一年未参保的农户,上一年参保的农户更容易产生下一年务农收入提高、务工收入下降的预期,并且上一年参保的农户会有更高的家庭务农就业比例、更低的家庭务工就业比例。最后,农业保险对农户就业选择的影响存在异质性,相比于小型农户,农业保险更能促进大中型农户农业就业,对其非农就业的抑制作用也更强。

本文的理论模型从农户预期收入效用的角度解释了农业保险影响农户就业选择的逻辑,而实证结果则清晰地验证了农业保险对农户就业倾向的具体影响。基于上文的分析,本文针对农业保险与农户就业提出以下政策建议:第一,鼓励新型农业经营主体就地雇佣农户,为雇佣本地农民的新型农业经营主体额外提供农业保险保费优惠。大部分农户拥有丰富的农业生产经验,而农村劳动力外流会造成农业劳动力“弱质化”,不利于保障农业生产,就地雇佣农户既能使雇佣方受益于农户的农业生产经验,又能促进当地农户增收。此外也有必要为农户灵活参与劳动市场创造条件,鼓励农户在农闲时参与非农就业,拓宽农村居民的收入来源。第二,适度给予大中型农户农业保险保费优惠,鼓励农户规模经营,充分保障新型农业经营主体利益。扩大农业经营规模,能形成规模优势,不仅能促进农户增收,还能提高农户的抗风险能力,减小发生农业保险系统性风险的可能性。部分地区在探索政策性农业保险的具体措施时将新型农业经营主体列为重点支持对象,重点推动农业保险为新型农业经营主体提供风险保障。相比于小型农户,大中型农户抗风险能力更强,农业保险出险概率更低。并且为大规模农地提供保险,会降低农业保险公司由核损定损等行为导致的管理费用,降低农业保险公司的经营成本,有利于保障农业保险体系持续平稳运行。所以适度地给予大中型农户农业保险保费优惠,既能促进大中型农户参保,提高参保率,为更多的农地提供风险保障,又能鼓励更多的农户扩大农业经营规模,充分保障粮食安全,提高农户务农收入。